運動生理週訊(第346期)

運動訓練的心跳率區間(October.10.2016)

王順正、林玉瓊

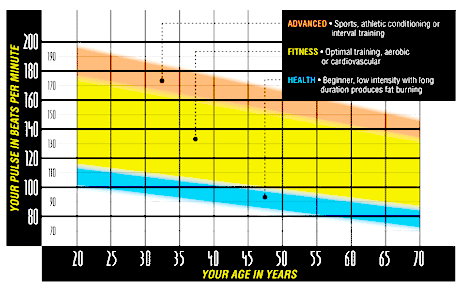

攜帶式裝置的心跳偵測功能已經相當普遍,舉凡攝氧量的評估、運動強度的設定、能量消耗的估計等……,都可以透過心跳率的偵測來進行分析。為了要減低心跳率在運動過程中轉變的影響,以心跳率估計運動強度等相關問題,設定心跳區間(右圖),已經被經常應用在運動訓練上 (王予仕,2006)。一般來說,心跳率的訓練區間通常以三個區間的方式分類,健康訓練區間 (health,50%-60% HRmax,低強度)、適能訓練區間 (fitness,60%-85% HRmax,中等強度)、進階訓練區間 (advanced,85% HRmax以上,高強度) 的訓練區間設計,是透過心跳率監控訓練強度的最簡易方式。

也有不少運動心跳率訓練區間的資訊,以五個訓練區間做為監控運動強度的依據。傅正思等 (2013) 的研究參考Stephen and Matt (2010) 在The Runner's Edge一書的資訊,提出不同心跳率強度所代表的訓練意義不同,不同心跳率強度的範圍包括60-70% HRmax、71-75% HRmax、76-80% HRmax、81-90% HRmax、91-100% HRmax,文章中也敘述個別差異的因素,會讓目標心跳率的設定產生很大的差異,而且相同百分比強度的心跳率不一定符合所有人的乳酸閾值心跳率。這種五個心跳率訓練區間的建議,儘管有相當多人建議採用,但是實際使用時不僅沒有合適的理論依據,而且在心血管循環轉變的影響下,五個訓練區間的建議範圍,可能還小於心跳率在長時間運動時的增加狀況。事實上,如果你注意觀察與收集資料,你會發現五個心跳率訓練區間的建議範圍有很大的差異。

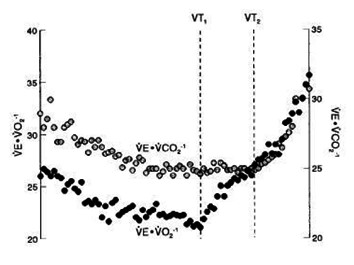

依照人體運動時使用能量代謝的特徵來看,隨著運動強度的增加,身體使用氧氣與產生二氧化碳的狀況,可以分類出三種運動強度,可以長時間運動的有氧運動強度、二氧化碳穩定增加的運動強度、以及二氧化碳會大量增加的運動強度 (右圖。Lucía等,2000;Foster等,2001),依據換氣閾值 (ventilatory threshold, VT, 右圖中的VT1) 與respiratory compensation point (RCP, 或右圖中的VT2) 對應的心跳率進行區隔,低於換氣閾值的強度,介於VT與RCP之間的強度,高於RCP的強度。林正常 (2015) 指出不同能量系統的五種訓練強度中,有氧閾值訓練、無氧閾值訓練、最大攝氧量訓練的分類,即是代表三種不同能量供應方式的訓練型態,另外兩種訓練強度,磷化物系統訓練 (4-15秒)、耐乳酸能力訓練 (30-60秒、2分鐘左右),則是指高強度無氧性運動訓練,如果用心跳率的反應來看,運動訓練過程應該都會相當接近最大心跳率。由此可見,如果以運動心跳率來做為運動訓練強度的監控基礎,三種心跳率訓練區間比較符合實際的能量供應趨向。

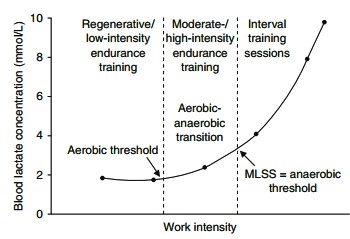

依照人體運動時血乳酸濃度的變化來看,Faude等 (2009) 的研究指出,血乳酸濃度開始增加的運動強度為有氧閾值 (aerobic threshold; 也有一些研究採用individual anaerobic threshold (IAT) 來代表 ),最大乳酸穩定 (maximal lactate steady state, MLSS) 運動強度為無氧閾值 (anaerobic threshold) (右圖),也有一些實際的應用,直接採用比較容易評量的2 mmol/L、4 mmol/L,來代表有氧閾值與無氧閾值的運動強度。因此,三種血乳酸濃度的訓練區間,確實符合人體運動過程的能量代謝運動強度特徵。

運動訓練的心跳率區間的設定,應該依據運動者在漸增負荷運動過程的攝氧分析結果、或者依據血乳酸的變化狀況進行評量,在換氣閾值、乳酸閾值 (有氧閾值) 強度對應下的心跳率以下,為低強度有氧運動訓練的強度範圍,通常以這個心跳率進行的訓練內容,稱為

輕鬆跑訓練與long slow distance (LSD)訓練 (運動生理週訊第315期);在RCP、4 mmol/L乳酸閾值 (無氧閾值) 強度對應下的心跳率以上,為高強度無氧運動訓練的強度範圍,通常以這個強度進行的訓練內容,主要是應用vVO2max強度,進行

間歇訓練或高強度間歇訓練 (運動生理週訊第319期);在這兩個目標心跳率之間為中等強度訓練,稱為

節奏跑訓練與Threshold Training訓練 (運動生理週訊第316期)。可惜,一般社會大眾可能沒有太多機會進行個人攝氧分析與血乳酸分析的漸增負荷運動測驗。

透過心跳率區間進行運動訓練強度規劃時,原則上以採用三個區間的目標心跳範圍為佳;實際應用時似乎以攝氧分析、血乳酸分析對應的有氧閾值、無氧閾值強度與心跳率最為準確。研究者有必要發展一般人設定運動訓練心跳率區間的方法,才能夠讓運動心跳率成為科學化訓練的基礎。

引用文獻

王予仕 (2006)。運動時的心血管循環轉變(cardiovascular drift)。運動生理週訊第218期,http://www.epsport.net/epsport/week/show.asp?repno=218

王順正 (2006)。訓練衝量(training impulse, TRIMP)。運動生理週訊第228期,http://www.epsport.net/epsport/week/show.asp?repno=218

林正常 (2015)。有氧運動•無氧閾值。運動生理週訊第324期,http://www.epsport.net/epsport/week/show.asp?repno=324

傅正思、許績勝、馬君萍、王耀聰 (2013)。心跳率在跑步訓練上的應用。興大體育學刊,12,153-160。

Faude, O., Kindermann, W., & Meyer, T. (2009). Lactate Threshold Concepts. How Valid are They? Sports Medicine, 39(6), 469-490.

Foster, C., Florhaug, J. A., Franklin, J., Gottschall, L., Hrovatin, L. A., Parker, S., Doleshal, P., & Dodge, C. (2001). A new approach to monitoring exercise training. Journal of Strength and Conditioning Research, 15(1),109-115.

Lucía, A., Hoyos, J., Pérez, M., & Chicharro, J. L. (2000). Heart rate and performance parameters in elite cyclists: a longitudinal study. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32(10), 1777-1782.