�B�ʥͲz�g�T(��319��)

vVO2max������--�����V�m�j��(January.25.2015)

�������B�L��ã

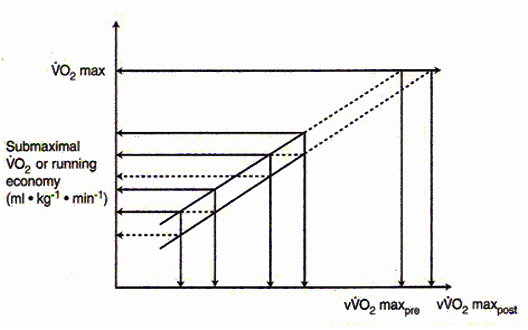

�@�@�u�̤j���q���t��(the velocity at VO

2max�AvVO

2max)�v�A�O�̤j���q�P�]�B�g�٩ʪ���X���СC�b�ۦP�����W�]�B�t�B�ʪ��y�{�U�A�̤j����B�ʯ�O���Ϊ̡A�i�H�i������ɶ����̤j���q�˴��L�{ (�ɶ�������M�N�|�X�{���j�]�B�t��)�A�i����o���j��vVO

2max�C�S�O�O���ǤH�b�T�w�]�B�t�פU���q�����ɡA�Q�{����Ƹ��t���u�]�B�g�٩ʡv�A�z�LvVO

2max��ơA�N�i�H�o��t�@�Ӽh�����̤j����B�ʯ�O���P�w�зǡA�H�K�N�H������O���C�P�ϥή��IJv�n�a�A��X�ʪ��e�{�X�ӡC�Ѧ��i���AvVO

2max�O�̤j����B�ʯ�O���q���̭��n���� (

�B�ʥͲz�g�T��166���u�̤j���q���t��(vVO2max)�v(�������A2004)�C

�@�@��ڶi��vVO

2max�����q�ɡA�q�`�|�f�t���W�t�ת��̤j���q����A�A�H�⦸�T�w�t�סB�S���Y�ת��]�B���t���A�i�����q�����q�A�M��z�L�⦸���窺�t�P���q�u�����Y�A�p��b VO

2max�X�{�ɡA�� vVO

2max�C�q�`�b�B�ʰV�m�e��A�B�ʭ��g�`�X�{VO

2max�S�����ܡBvVO

2max��۶i�B���{�H (�k�ϡABillat & Lopes, 2006)�C

�@�@���F�Ψӵ��q�̤j����B�ʯ�O�H�~�AvVO

2max�ٸg�`�Q�ϥΩ����Ǥ����B�ʰV�m�j�ױ���̾� (�зǤƹB�ʰV�m�j�סA�Ҧp65%VO

2max�Y�N���HvVO

2max��65%)�A�H�ιB�ʳ��W�����V�m�ɪ��j��w�̾� (�������B�L��ã�B�����M�A2014)�C

�B�ʥͲz�g�T��314���u����@�O�V�m���B��]�p�v�����X�A�HvVO

2max�i�椻��800���ت��]�B�����V�m (�C�붡�𮧮ɶ����]�B�ɶ���1-2��)�A�N�i�H���Ĵ��@�ߪͭ@�O�B�]�B�g�٩ʻP�]�B�ޥ��C�V�m�g�����`�V�m�q���A���Ӧ�5-10%���V�m�q�Ӧ۩�vVO

2max�������V�m�C�p�G�C�g�V�m���`�Z���O50�����A�C�g�i��@��vVO

2max�����V�m (6��8��*800����)�C�p�G�O400���ض��� (�аѦҰV�m�B�褤��400���ذV�m����)�A�C�g�h�i��@���A10��12��*400���ت������V�m�C

�@�@Karp (2009) �h��ij�W�[�ߪͭ@�O���V�m�A���ӥ]�A�ߦ�ަ]�� (cardiovascular factors)�B�٦צ]�� (muscular factors)�B�N�¦]�� (metabolic factors)�B���g�٦]�� (neuromuscular factors) ���V�m�C�W�i�ߦ�ަ]�����V�m��k�A�i�H�ĥ�vVO

2max�j�ת������V�m�Ӷi��A�V�m����k�]�A

5 x 1000m at vVO2max (with 1:<1 work-to-rest ratio)�B

4 x 1200m at vVO2max (with 1:<1 work-to-rest ratio)�B

16 x 400m at vVO2max (with 1:<1 work-to-rest ratio)�F�W�[�٦צ]�����V�m��k�A�b�W�V�m�q (�Z��) ���g���V�m�W�� (�аѦ�

�B�ʥͲz�g�T��315���u���P�]�PLong Slow Distance�v)�F�W�[�N�¦]�����V�m��k�A�O�ĥθ`���] (tempo run)���V�m���e (�аѦ�

�B�ʥͲz�g�T��316���u�`���]�PThreshold Training�v)�F�W�[���g�٦]�����V�m��k�A�h�b��٤O�V�m�P�ʤO���٤O�V�m (plyometrics) ���V�m (�y�᪺�B�ʥͲz�g�T�|����)�C

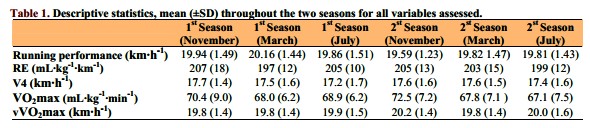

�@�@Bragada�� (2010) �H18�W�g�`�V�m�����Z���]�̬���H�A�i���~ (�@��������) ��3000���ض]�B�a�V (longitudinal) ���{�P�B�ʥͲz�Ѽƪ�������s�A��s���G���3000���ض]�B���Z�PvVO

2max�P4 mmol/L��ŻĿ@�׳t�� (velocity at 4mmol/L blood lactate concentration, V4) �������̰��F3000���ض]�B���Z�d��O97��101% vVO

2max�A�]�N�O��3000���ض]�B���Z���ȻPvVO

2max��ư������A�ӥB3000���ت��]�B�����t������vVO

2max (�U��)�C

���Z���]��2�~�V�m�L�{��3000���ض]�B���{�P�B�ʥͲz�ѼƼƾ� (Bragada��,2010)

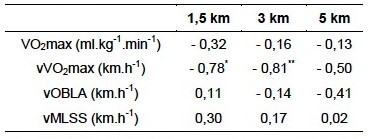

�@�@Guglielmo�� (2012) �h�w��9�W�@�O�B�ʭ��i�����A��s�o�{vVO

2max�P1500���ت��{�B3000���ت��{�����۬��� (r=-0.78�Br=-0.81) (�k��)�A���O�N���̤j����B�ʯ�O��VO

2max�A�H�ΥN���L���H�ȯ�O��vOBLA�BvMLSS�ҨS����۬����CLoprinzi�PBrown (2012) ����s�]�o�{�AvVO

2max�P��^���]�B���Z�������̰� (r=-0.98)�C�Ѧ��i���AvVO

2max���G�P���Z���]�B���Z (3000����) �������{�����A�ӥBvVO

2max�t�״X�G����3000���ض]�B�������Z�C

�@�@�̾ڹB�ʥͲz�Ǻ���

�]�B���Z�w���B�V�m�B��A�����u�W�{���A

�H���d���ض]�B���Z��25�������@��]�̨ӻ��A�ĥ�Riegel���Z�w����vVO2max��3.44 m/s�AvVO2max�����]�B�t�ױ��⬰�|�ʤ��ض]1��56��������10��12�� (�𮧮ɶ�������Τp��]�B�ɶ���1-2��)�B�K�ʤ��ض]3��52��������6��8�� (�𮧮ɶ�������Τp��]�B�ɶ���1-2��)�B1200���ض]5��48��������4�� (�𮧮ɶ�������Τp��]�B�ɶ���1-2��)�C

�@�@vVO

2max�O���q���Z���]�B���{���̭��n���СC���ѻP�]�B�B�ʪ��@��]�̨ӻ��A���F�����]�B���Z���{�A�w�ƾA����vVO

2max�j�����V�m�A�i�H���Ĵ��ɪ��Z�����]�B���{�C�p�G�A�S�����|�i�����Ǫ����W�j��vVO

2max����A�z�L²�������Z�� (3000����) �]�B���Z����A�]�i�H��o�㦳�N���ʪ�vVO

2max�]�B�t�סA�i�Ө��o�i�涡���V�m�����Ķ]�B�t�סC

�ޥΤ��m

������ (2004)�C�̤j���q���t��(vVO2max)�C�B�ʥͲz�g�T��166���Chttp://www.epsport.net/epsport/week/show.asp?repno=166

�������B�L��ã�B�����M (2014) �C����@�O�V�m���B��]�p�C�B�ʥͲz�g�T��314���Chttp://www.epsport.net/epsport/week/show.asp?repno=314

Billat, V., & Lopes, P. (2006). Indirect Methods for estimation of aerobic power. In P. J. Maud & C. Foster (Eds), Physiological Assessment of Human Fitness (p22). Champaign, IL: Human Kinetics.

Bragada, J. A., Santos, P. J., Maia, J. A., Colaco, P. J., Lopes, V. P., & Barbosa, T. M. (2010). Longitudinal study in 3000m male runners: relationship between performance and selected physiological parameters. Journal of Sports Science and Medicine, 9, 439-444.

Guglielmo, L. G. A., Junior, R. J. B., Arins, F. B., & Dittrich, N. (2012). Physiological indices associated with aerobic performance in the distances of 1,5 km, 3 km and 5 km. Motriz: Revista de Educacao Fisica, 18(4). http://dx.doi.org/10.1590/S1980-65742012000400007

Karp, J. R. (2009). The science of endurance. New Studies in Athletics, 24(4), 9-14.

Loprinzi, P. D., & Brown, K. (2012). Empirical examination of predictors of 2-mile time trial performance in high school cross-country runners. Track & Cross Country Journal, 2(2), 239-243.

Loprinzi, P. D., Cardinal, B. J., & Brodowicz, G. R. (2012). Training methods in distance running and physiological determinants of running performance. Track and Cross Country Journal, 1(3), 20-28.