�B�ʥͲz�g�T(��218��)

�B�ʮɪ��ߦ�`������(cardiovascular drift)(May 04, 2006)

�����K

�@�@�Ш|��(1998)����i�ǥ���A�ા�ѡB�A�ץH�Φ欰���X�y��A�त�{(�T�T�T)�p�e�z�A��ij�ǥͨC�g�B���W�v�ܤ֤T�ѡA�C���ܤ֤T�Q�����A�ӹB�ʱj�F�C�����߸�130�����k�C�Ѧ��i���A�H�ؼФ߸��v�]�w�B�ʱj�ת��覡�O²���ӱ`�����A�ӥB�z�L�߸��v�ӵ��q�B�ʱj�ת���k�A�s���x��P�ӷ~�����c���˻P�ĥΡC

�@�@�ƹ�W�A�߸��v�e���]�B�ʮɤߦ�ު��`�����ܥH�Ψ�L�~�b�]�����ܤơC�B�ʹB�ʥͲz�g�T��17���u

�B�ʱj�ת��P�w(�߸��v)�v���A�]���Q�ר�Q�Τ߸��v�ӵ��q�B�ʱj�ɡA�u�B�ʮɶ��Ӫ��ɡA�i��Φ��߸��v���q�B�ʱj�צʤ����u�v�����D�CWagner and Housh (1993) ���X�߸�í�w�H�ȱj�� (physical working capacity at the heart rate threshold, PWCHRT) �������ɡA�Y�o�{�u���b�������j�B�ʮɡA�߸��v�~���i��X�{í�w�C�N��B�ʪ��j�פ����A���ɶ����B�ʮɡA�n���߸��v�����T�w���O�۷��x�����C

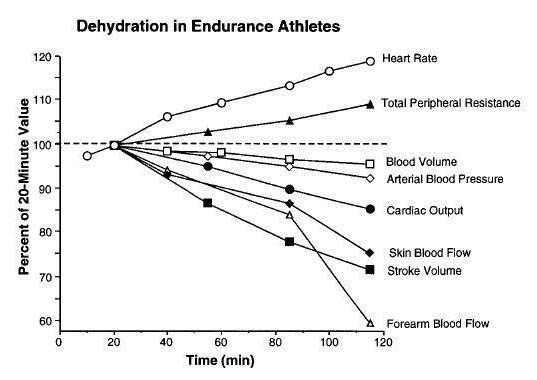

�@�@�������y���A�i��|�v�T��B�ʮɪ��߸��v�ܤƪ���]���@�CGonzalez-Alonso, Rodríguez, Below, and Coyle (1995) ��s�A�H�@�O�ʹB�ʭ��b35�J���ҤU�i��62~65%�̤j���q(VO2max)��120�����}�B�ʡA�b�B�ʫe��������j�����4.9%���骺���q�CCoyle and Gonzalez-Alonso (2001) �NGonzalez-Alonso, Rodríguez, Below, and Coyle (1995)����s���sø��(�Ϥ@)�C�i�H�M�������D�A�@�O�ʹB�ʭ��b����ʤ������A�U���ɶ��B�ʡA�ɭP�`��G�q(Blood Volume, BV)�B�����ʯ���(Mean Arterial Pressures, MAPs)�B�߿�X�q(Cardio Output)�B��Ŧ�C����X�q (Stroke Volume, SV)�U���A�߸��v(Heart Rate, HR)�W�ɡC

�Ϥ@�B�B�ʮɤߦ�`������(Coyle & Gonzalez-Alonso, 2001)�C

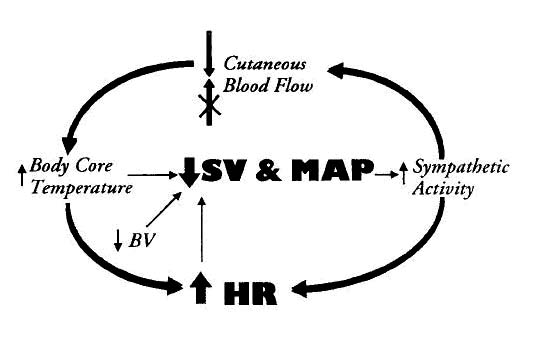

�@�@�B�ʮɪ��߸��v�ܤơA�]�|�]����P���g�����ʥH�Ψ���֤߷ūפW�ɦӧ���(Coyle & Gonzalez-Alonso, 2001)�CGonzalez-Alonso, Rodríguez, Below, and Coyle(1997)�N�@�O�ʹB�ʭ��A�����������ҤU�B�ʲ�(�~��25��4���B�魫71��3����B����179��7�����B�̤j�߸��v185��6 beat/min�B�̤j���q4.4��0.4 l/min)�P���ɥR�������A�U�B�ʲ�(�~��24��3���B�魫72��7����B����181��7�����B�̤j�߸��v183��6 beat/min�B�̤j���q4.6��0.5 l/min)�A��դ��O�i��120�������ɶ����P���ұ��}�B�ʡC��s�o�{���骺�֤߷ūױq 38.3�J�W�ɨ�39.3�J�ɭP��Ŧ�C����X�q�U���B�߸��v�W�ɡCCoyle and Gonzalez-Alonso(2001)��X���e��s���X�B�ʮɤߦ�`�����ܪ��s�[�I�C��Ŧ�C����X�q�B�����ʯ����M�߸��v���ܰʷ|����ֽ���y�q�B��P���g���ʡB���骺�֤߷ūסB�`��q������`���v�T(�ϤG)�C

�ϤG�B�ߦ�`�����ܷs�[�I(Coyle & Gonzalez-Alonso, 2001)�C

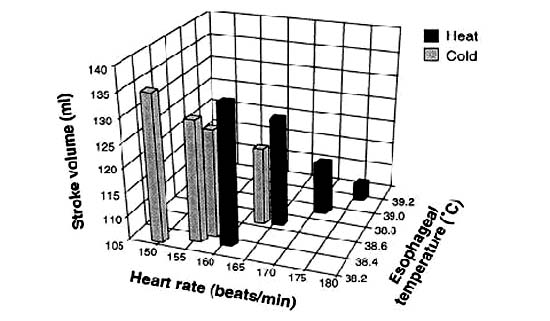

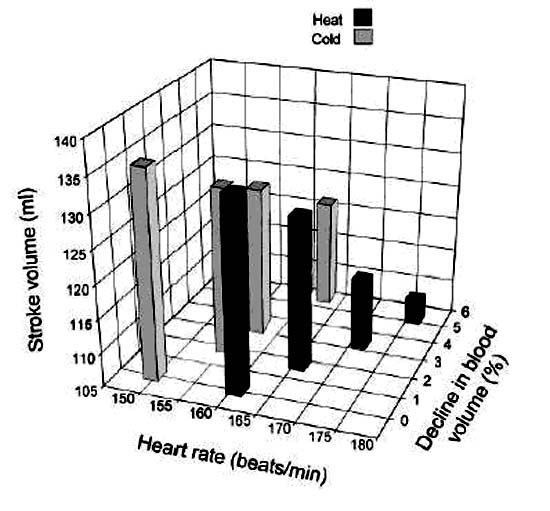

�@�@���F�W�z���b�Ͳz�]���~�A�B�ʮɤ����ɥR�h��H�Υ~�b���ҷūסA�]�|��ߦ�`�����ܳy����۪��v�T�CGonzalez-Alonso, Rodríguez, and Coyle ( 2000)�H�K�W�@�O�ʹB�ʭ�(�~��22��3���B�魫70��6����B����178��6�����B�̤j�߸��v190��5 beat/min�B�̤j���q4.5��0.3 l/min)�A�i��b���P�ū�(8.2��0.3�J�P35.4��0.2�J)�P���P�{��(2%�B33%�B66%�B100%)�ɥR���������p�U�A����i��120�������ɶ����}�B�ʡC��s�o�{�A���ɶ��B�ʤU��Ŧ�C����X�q�|�v����֡A�߸��v�v���W�ɡC�b�N�����ҥH�Τ����ɥR�{�t���U�A���ɶ��B�ʮɤ߸��v���ܤƥH�ή֤߷ūת��ܤƬҦ���ۮt��(�ϤT)�A�ӥB����ɶ��B���餺��y�q����֥H�Τ߸��v���ܤƤ]������ۼv�T(�ϥ|)�C

�ϤT�B�N�����ҤU��Ŧ�C����X�q�B�߸��v�B�֤߷ū��ܤƹ�(Gonzalez-Alonso, Rodríguez, & Coyle, 2000)�C

�ϥ|�B�N�����ҤU��Ŧ�C����X�q�B�߸��v�B�`��G�q����ܤƹ�(Gonzalez-Alonso, Rodríguez, & Coyle, 2000)�C

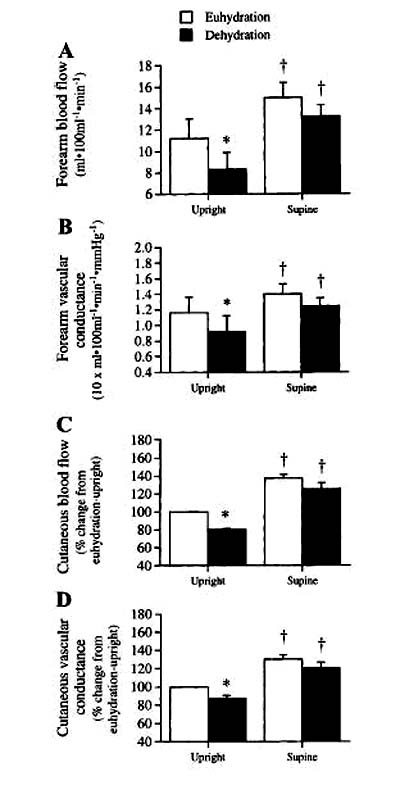

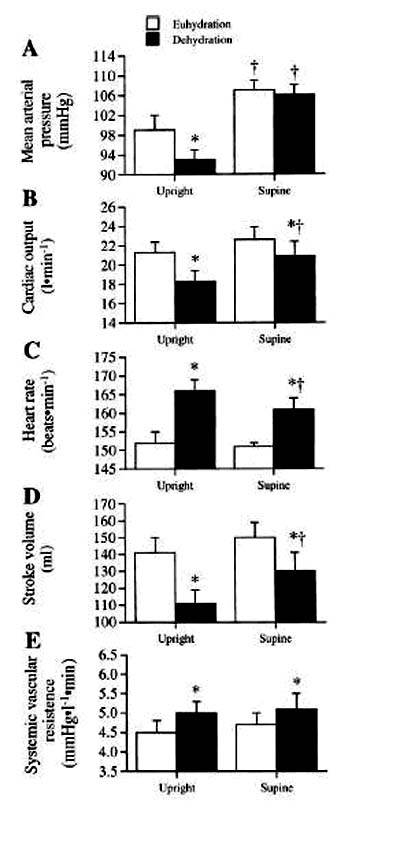

�@�@Gonzalez-Alonso, Rodríguez, and Coyle(1999)�N�C�W�@�O�ʹB�ʭ�(�~��27.6��1.9���B�魫74.0��10.7����B����178.3��5.4�����B�̤j�߸��v186��5 beat/min�B�̤j���q4.7��0.4 l/min)������աA�@�զ��ɥR����(Euhydration)�A�t�@�ըS���ɥR����(Dehydration)�A��լҨϥζ����覡�A�������b35�J���ҤU�B120�����B62%�̤j���q�����ߦ�(Upright)�}�B�ʡA���ۦA�����a�I��(Supine)�P���ߦ�(Upright) �}��աA�b23�J���ҤU��45������A���ƶi��b35�J���ҤU�B30�����B62%�̤j���q���ߦ��P�a�I���}�B�ʡC��s�o�{�A�b120�����}�B�ʫ�A���ɥR�����լy���������j���e�餤��4.9��0.2%�A�]���y���e�u��y�q(Forearm blood flow)�B�ֽ���G�y�q(Cutaneous blood flow)��ۧC��ɥR������(�Ϥ�)�C�P�˪��b�B�ʮɤߦ�`�����ܤW�ɥR�����P���ɥR������աA�b�����ʯ����B�߿�X�q(Cardio Output)�B��Ŧ�C����X�q�W���ɥR�����լ���ۧC��ɥR�����աC���O�߸��v�o�O�ۤϪ�(�p�Ϥ�)�C�]���ڭ̥i�H�F�ѡA�b���ɶ��B�ʹL�{���������ɥR�H�����ҷūҷ|�v�T��ߦ�ު��`�����ܡA�ӳy����Ŧ�C����X�q�H�Τ߸��v���ܤơCAchten and Jeukendrup(2003)���X�߸��v�]�|�]���ίv�ɶ��O�_�����B�������ҧt�������B�H�η��ѩΫe�@�ѳܪ������Ҽv�T�C

�@�@

�@�@

�Ϥ��B�ֽ���G�`��(Alonso, Rodríguez, & Coyle, 1999)�C�@�@�Ϥ��B�ߦ�ޤ���(Gonzalez-Alonso, Rodríguez, & Coyle, 1999)�C

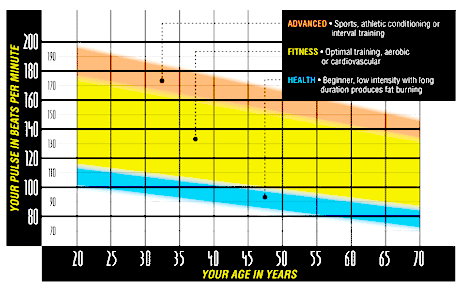

�@�@�H�۹���������i�B�A�߸��v�������V�ӶV��ǥH��²�K�C�H�߸��v���D�n�ܶ�����s�A����������o�W�۹諸�]�����e���C�|�Z���q�������B�B�ʱj�ת��]�w�B��q���Ӫ����p���i�H�z�L�߸��v�������Ӷi���s�A�ӥثe�j�h�Ƭ�s���F�n��C�o�Ǯt���ҳy�����v�T�A�b�H�߸��v���p�B�ʱj���������D�A�]�w�߸��϶�(�ϤC)�A��]�w��@�߸��ȨӪ��n�C

�ϤC�B����B�ʪ��ؼФ߸��϶��C

http://www.greenmasterfitness.com.tw/Heartrate.html

�@�@�B�ʮɪ��߸��v�A�ܮe�����줣�P�]���ܤƪ��v�T�A�b��s�B�ʤ߸��v�������D�ɡA�]�A�������y���P����B���ҷū��~�b�]��������A�Ϊ̹B�ʰѻP���餺��P���g���ʻP�֤߷ū��ܤƵ��A���ݭn�ԲӪ������P����C�o�عB�ʮɪ��ߦ�`�����ܪ��ͦV�A�ȱo�B�ʰѻP���A�ѻP���ΡC

�ѦҸ��

�Ш|��(1998)�C�x�Ԧa�Ϥ��p�Ǿǥ�����˴���ƳB�z�б`�Ҭ�s�C�x�_���G�Ш|���s�L�C

Achten, J., & Jeukendrup, A. E. (2003). Heart Rate Monitoring. Sport Med, 33(7), 517-538.

Coyle, E. F., & Gonzalez-Alonso, J. G. (2001). Cardiovascular drift during prolonged exercise: new perspective. Exercise and Sports Science Reviews, 29(2), 88-92.

Gonzalez-Alonso, J. G., Rodríguez, R. M., Below, P. R., & Coyle, E. F. (1995). Dehydration reduces cardiac output and increases systemic and cutaneousvascular resistance during exercise. Journal of Applied Physiology, 79, 1487-1496.

Gonzalez-Alonso, J. G., Rodríguez, R. M., Below, P. R., & Coyle, E. F. (1997). Dehydration markedly impairs cardiovascular function in hyperthermic endurance athletes during exercise. Journal of Applied Physiology, 82, 1229�V1236.

Gonzalez-Alonso, J. G., Rodríguez, R. M., & Coyle, E. F. (1999). Supine exercise restores the reductions in cardiac output and skin lood flow withdehydration. American Journal of Physiology- Heart and Circulatory Physiology, 277, H576�VH583.

Gonzalez-Alonso, J. G., Rodríguez, R. M., & Coyle, E. F. (2000). Stroke volume during exercise: interaction of environment and hydration. American Journal of Physiology- Heart and Circulatory Physiology, 278, H321-H330.

Wagner, L. L., & Housh, T. J. (1993). A proposed test for determining physical working capacity at the heart rate threshold. Research Quarterly for Exercise and Sport, 64(3), 361-364.