運動生理週訊(第336期)

心跳率控制跑速變異(March.1.2016)

王順正

提供一個有效的心肺耐力簡易評量方式,一直是運動生理學研究的重要課題之一。然而,設計一套專門用在跑步機 (treadmill) 與健身運動器材,進行心肺耐力評量的簡易測驗流程,則少有研究進行探討。

透過漸增強度的測驗方式,進行最大攝氧量 (maximal oxygen uptake,VO

2max) 或無氧閾值 (anaerobic threshold, AT) 測驗 (林正常,1995) ;幾個固定強度的最大努力衰竭運動方式,進行臨界負荷 (critical power, CP) 與臨界速度 (critical velocity, CV) 測驗 (王順正與林正常,1992;Lin & Wang, 1999) ;幾個固定強度的固定時間運動方式,進行肌電圖疲勞閾值 (electromyogram fatigue threshold, EMGft; Moritani & deVries, 1980) 測驗、最大乳酸穩定強度 (maximal lactate steady state, MLSS; Aunola & Rusko, 1992) 測驗等……,都是在實驗室中經常採用的心肺耐力測驗方式。其中,以漸增強度的VO2max測驗,被認為是評量心肺適能的最標準測驗。不過,昂貴設備的限制與複雜的檢測流程,使得VO

2max測驗僅能在一些醫院或運動生理學實驗室中進行。事實上,有一些健身俱樂部級或實驗室專用的跑步機,可以透過類似VO

2max測驗的檢測流程 (protocol,例如Bruce測驗流程) ,在沒有攝氧分析系統的條件下,用來推算受測者的VO

2max。可是,受測者往往需要持續運動到衰竭,才能夠獲得有效的測量結果;用來測驗的跑步機,則往往需要具備較大坡度 (20%至25%) 的功能。

採用35至50公分高的台階,進行3或5分鐘的非最大運動 (submaximal exercise) 登階測驗 (行政院體育委員會,2000) ;透過固定距離 (1600公尺或3000公尺) 的最大努力跑步時間測驗 (教育部,2000;國防部,1993) ,以及固定時間 (12分鐘) 的最大努力跑步距離測驗等,都是在進行大樣本的心肺適能測驗時,不得不選擇的簡便測驗方法。可惜,登階測驗受到年齡 (年齡大者,HRmax下降) 與個別能力差異 (心肺耐力佳者,相對的強度百分比下降) 的顯著影響 (王順正與林正常,1996) ,造成登階測驗的信度與效度受到質疑;固定距離與固定時間的跑步測驗,則受到受試者是否認真參與測驗的限制。王錠堯與王順正 (2004) 、呂盈賢 (2005) 分別進行跑步機與田徑場的心肺恢復指數 (同時考量運動時心跳率高低與運動後的心跳率恢復) 測量,不僅可以控制運動測驗時的強度高低 (透過心跳率監測) ,還可以依據受試對象的年齡差異進行目標心跳率的調整,是有效的心肺耐力測驗方向。不過,這樣的測驗方式還要記錄停止跑步後的心跳率恢復時間,用來作為跑步機測驗心肺耐力的流程時,似乎仍有無法立即獲得測量結果的缺陷。

跑步的CV測驗流程,僅需要一部跑步機進行幾個固定強度的最大努力跑步,可以說是目前直接應用跑步機進行心肺耐力評量的最普遍方法 (Lin & Wang, 1999) 。可惜測驗時,幾次最大努力的跑步時間測驗,往往是受測者艱苦、效率卻不佳 (往往要測驗三次衰竭以上) 的心肺耐力評量。後來,吳忠芳 (2002) 研究發現,非最大跑步運動的攝氧量 (80%VO

2max) 與心跳率 (90%HRmax) 變化情形進行的CV推算,是有效的CV測驗方法 (受測者可以不必跑步到衰竭) ;王順正、吳顥照、王錠堯、林正常 (2005) 則以非最大運動的間歇測驗流程 (利用心跳率進行監控) ,在一次的測驗中、進行四次間歇的跑步測驗,可以獲得有效的CV測量結果。這些僅透過跑步機與受試者心跳率變化特徵進行的CV評量,雖然可以有效評量受測者的心肺耐力,但是,測驗過程仍然需要重覆進行幾次 (至少二至三次) 非最大運動測驗,實際應用在跑步機測量心肺耐力的設計時,仍然有其測驗流程上的限制。

在原來的心肺耐力評量概念下,不管是漸增強度的最大運動測驗流程、幾個固定強度的最大運動測驗流程、幾個固定強度的非最大運動測驗流程、控制運動強度與運動後恢復的恢復指數測驗流程等……,要在跑步機上設計簡單方便的心肺耐力有效測驗流程,並且同時可以考量受測者年齡差異、體能水準等變項,顯然是有困難的。

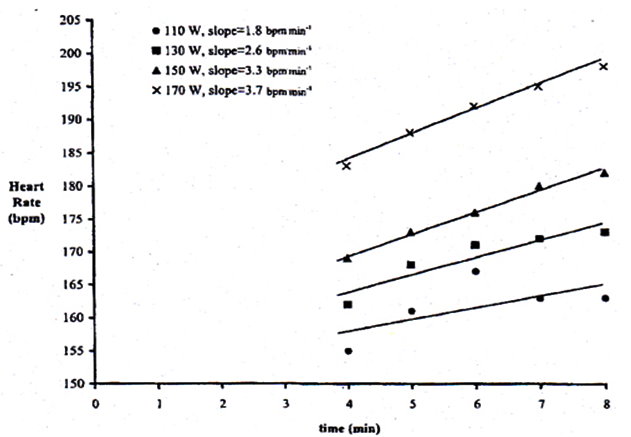

心跳率與運動強度的高低成正比嗎?事實上,人體運動時的心跳率高低,不僅受到運動強度的影響,也受到運動時間長短的影響。在中等強度下的固定速度運動時,心跳率並不會出現穩定狀況 (steady state) 。Perry, Housh, Johnson, Ebersole, and Bull (2001) 的研究及指出,透過心跳穩定閾值強度 (physical working capacity at the heart rate threshold, PWC

HRT) ( Wagner & Housh, 1993) 方法,測驗的PWC

HRT測驗結果,不管以80%、100%、或120%PWC

HRT的強度進行原地腳踏車的長時間運動,心跳率都不會出現穩定狀態。楊群正 (2005) 的研究也發現,以58% VO2max強度跑步1小時的運動過程中,跑者VO

2並不會因為運動時間的增加而改變,心跳率卻從第10分鐘的每分鐘148次增加到第60分鐘的每分鐘162次。這種中等強度運動時心跳率不會穩定的特殊生理現象,如果具有隨著心肺耐力優劣出現不同的心跳率上升情形,就可以透過這個心跳上升率的差異情形,用在跑步機評量受測者心肺耐力上。

不同負荷下踩車的心跳率變化圖(Perry, Housh, Johnson, Ebersole, & Bull, 2001)

相反的,如果以心跳率控制 (heart rate control) 的方式,進行跑步機的跑步運動,為了維持心跳率的數值,跑步機的速度就不得不持續的下降,這種心跳率控制的跑步機速度下降率的運動生理現象,顯然與跑者的心肺耐力有關。跑步機80%HRmax的心跳率控制跑速變異 (running speed variable by heart rate control, RSV

HRC) 測驗,就是以運動過程中心跳率不會穩定的運動生理現象,依據維持心跳率穩定的速度下降率,來進行運動者心肺耐力的評量。為了簡化測驗數據的計算方式,實際進行跑步機80%HRmax的RSV

HRC數據計算時,以跑步機速度與運動時間的乘積(跑步距離),以及跑步時間的正比關係為計算RSV

HRC的基礎。

PWC

HRTM測驗與80%HRmax RSV

HRC測驗都可以用來評量受試者的心肺耐力,不過,PWC

HRT測驗必須至少經過兩次的固定速度 (負荷) 測驗,80%HRmax RSV

HRC測驗則僅需要進行一次測驗即可。由於,心跳率極為敏感,而且容易受到測驗前的運動狀況影響,因此,實施PWC

HRT測驗時,要在至少兩次的測驗中取得正確的心跳率上升率,需要在較嚴格的測驗情境下進行。

80%HRmax RSV

HRC測驗還可以以內建程式控制,直接在跑步機控制面板輸入年齡後,就可以進行檢測與評量,測驗的結果也可以直接以跑步機面板的速度呈現,大大的提高了測驗結果的應用面,讓家庭用、專業用、實驗用的跑步機都可以採用。由此可見,跑步機80%HRmax RSV

HRC測驗確實是簡易方便、有效的心肺耐力測驗方式。

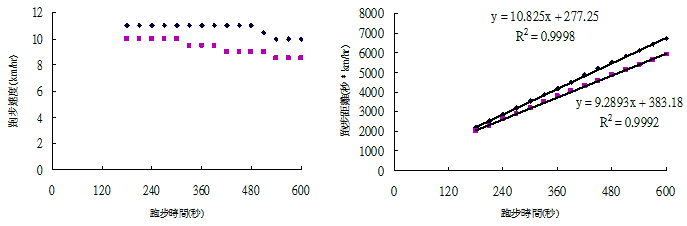

下圖以兩個受試者的測驗資料為準,進行兩次測驗結果的RSV

HRC測驗結果比較。圖中藍色受試者的RSV

HRC測驗結果為10.825 km/hr,粉紅色受試者的RSV

HRC測驗結果為9.289 km/hr。

兩位受試者跑步機80%HRmax RSVHRC測量結果圖

王順正等 (2005) 的研究曾指出80%HRmax的RSV

HRC是具有信度的心肺耐力測驗 (男:r= .93、女:r=.94) 。況且此研究中RSV

HRC與VO

2max的效標關連效度皆達顯著相關 (男:r= .79、女:r=.75) 。胡文瑜等 (2006) 亦對不同時段 (上午、中午和晚上) 測驗固定心跳率跑速變異的信度研究,證明了RSV

HRC此種心肺適能檢測方式不因時段影響 (r值高達0.99) ,再次確信此種施測方式是一項具大眾所公認且簡易操作的檢測方法。林必寧 (2006) 以80%HRmax RSV

HRC檢測流程為基礎,區分青年與壯年組,設定三種運動強度 (50%、65%和80%HRmax) ,並擷取不同強度在不同運動時間 (5、10、15min) ,探討不同因子,是否影響RSV

HRC檢測的情形,結果顯示不同強度的RSV

HRC測驗在不同時間下均達顯著相關 (50%RSV

HRC在5、10、15分鐘的相關分別為0.82、0.82、0.81;65%RSV

HRC則是0.68、0.68、0.70,80%RSV

HRC則是0.75、0.75、0.77) ;且以三個年齡層的RSV

HRC與VO

2max之相關係數比較,發現壯年組在50%、65%HRmax強度下的相關係數較高,青壯組在80%HRmax強度下的相關係數較高,青年組均偏低,代表RSV

HRC不受年齡高低的影響,而與其心肺適能有關。

相較於其他心肺耐力的測驗來看,跑步機RSV

HRC測驗具有僅測驗一次、受試者非最大努力運動測驗、固定測驗時間10分鐘、測驗效度中等的優點,儘管需要跑步機的設備,如果用在跑步機面版的設計上,提供給原本跑步機使用者進行心肺耐力測驗,將是比VO2max、AT、CV、PWC

ft、還更簡單方便的心肺耐力評量方式(下表),雖然比起Step test還複雜一些、測驗時間也較長一些,不過可以透過HRmax進行目標心跳率的控制,顯然可以避免年齡因素的測驗限制,避免年紀過大者的測驗危險性 (吳忠芳、王順正、林必寧,2006)。

不同心肺耐力測驗方法的比較表

| 測驗方法 | VO2max | AT | CV | PWCft | Step test | RSVHRC |

| 設備經費 | 高 | 高 | 中 (跑步機) | 高 | 低 | 中 (跑步機) |

| 測驗的次數 | 一次 | 一次(多次) | 至少三次 | 至少三次 | 一次 | 一次 |

| 受試者努力程度 | 最大 | 非最大 | 最大 | 非最大 | 非最大 | 非最大 |

| 測驗時間 | 長 | 中 | 長 | 長 | 短 | 中 |

| 年齡控制 | - | - | - | - | 無 | 有 |

| 測驗效度 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中 | 中 |

國人生活機能日趨發達且簡便,RSV

HRC測驗即是最符合現今運動科學進步下的產物,並能以最短時間內操作熟悉與簡單運用在各項運動類型上,且能依據個體年齡的差異分別訂定高、中和低等的目標心跳率,完全不在要求身體於最大負荷下才能判定心肺適能的優劣,既安全、簡便又實用的檢測模式,適合各年齡層、教練與運動員延用發展。

引用文獻

王順正、林正常 (1992)。臨界負荷、肌電圖疲勞閾值與無氧閾值的關係研究,體育學報,14,207-226。

王順正、林正常 (1996)。登階測驗評估最大攝氧量的效度概化,體育學報,20,351-362。

王順正、吳顥照、王錠堯、林正常 (2005)。單次間歇臨界速度測驗的效度研究,體育學報,38,2,1-12。

王順正、林必寧、王予仕、余奕德、黃彥鈞、程文欣、陳信良、吳忠芳 (2005)。跑步機固定心跳率跑速變異的效度與信度研究。第四屆華人運動生理與體適能學者學會年會暨學術發表會專刊,中國文化大學,台灣。

王錠堯、王順正 (2004) 。心肺恢復指數與最大攝氧量的相關研究。體育學報,37,91-102。

行政院體育委員會 (2000)。國民體能檢測實施辦法。行政院體育委員會,台北市。

吳忠芳 (2002)。非最大跑步運動攝氧量與心跳率推算臨界速度之效度研究。未出版碩士論文,國立台灣師範大學體育研究所。

吳忠芳、王順正、林必寧(2006)。固定心跳率跑步變異 (RSV

HRC)在跑步機上之應用。台中學院體育,3,51-58。

呂盈賢 (2005)。田徑場心肺恢復指數評量高中男生心肺適能之研究。未出版碩士論文,國立中正大學運動與休閒教育研究所,嘉義縣。

林正常 (1995)。運動生理學實驗指引。師大書苑,台北市。

林必寧 (2006)。運動強度與時間對跑步機固定心跳率跑速變異之影響。未出版碩士論文,國立中正大學運動與休閒教育研究所,嘉義縣。

胡文瑜、謝旻宏、王予仕、黃彥鈞、王順正 (2006)。不同時段測驗固定心跳率跑速變異之信度研究。台灣運動生理暨體能學會2006年年會及學術研討會,台北市。

教育部 (2000)。教育部體適能護照。教育部,台北市。

國防部 (1993)。國軍基本體能測驗。國防部,台北市。

楊群正 (2005)。最大脂肪代謝率強度跑步運動之脂肪代謝變化研究。未出版碩士論文,國立中正大學運動與休閒教育研究所,嘉義縣。

Aunola, S., & Rusko, H. (1992). Does anaerobic threshold correlate with maximal lactate steady-state? Journal of Sports Science, 10(4), 309-323.

Lin, J. C., & Wang, S. C. (1999). The physiological responses of running at critical velocity for distance runners. Abstract. Medicine and Science in Sports and Exercise, 31(5), s371.

Moritani, T., & deVries, H., A. (1980). Anaerobic threshold determination by surface electromyography. Abstract. Medicine and Science in Sports and Exercise, 12, 86.

Perry, S. R., Housh, T. J., Johnson, G. O., Ebersole, K. T., & Bull, A. J. (2001). Heart rate and ratings of perceived exertion at the physical working capacity at the heart rate threshold. Journal of Strength and Conditioning Research, 15(2), 225-229.

Wagner, L. L., & Housh, T. J. (1993). A proposed test for determining physical working capacity at the heart rate threshold. Research Quality for Exercise and Sport, 64(3), 361-364.

原文刊登於王順正編著 (2008)。心肺適能訓練的理論與實際,2008,師大書苑。