運動生理週訊(第508期)

長跑運動的生理韌性 (physiological resilience)(October 06, 2023)

王順正、林玉瓊

影響長跑運動表現的三大運動生理指標,通常是指最大攝氧量 (VO

2max)、無氧閾值 (anaerobic threshold, AT)、以及跑步經濟性(running economy) 等 (王順正、林玉瓊,2020)。長時間跑步運動的生理韌性 (physiological resilience),最近被Jones (2024) 提出是影響長跑運動表現的第四個重要生理指標。

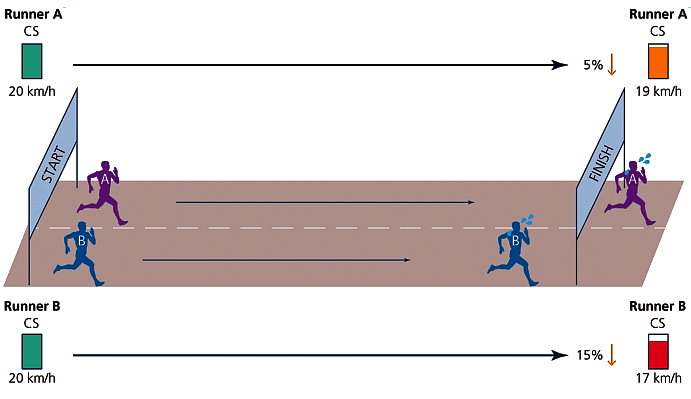

Jones (2023) 依據文獻探討的方式,探究長時間 (兩小時) 高強度運動 (heavy intensity exercise) 後臨界負荷 (critical power) 會顯著降低10% (有研究顯示降低1至32%) 的可能原因?右圖即呈現兩位跑步臨界速度 (critical speed, CS) 相同的跑者,在長時間跑步後段的速度維持能力差異,跑者A速度下降5%,比速度下降15%的跑者B更快到達終點。運動強度高低、運動量 (時間) 多寡、肌肉肝醣與葡萄糖的代謝消耗、汗水排出與心血管循環轉變 (cardiovascular drift) 形成攝氧成本變化與低血容量 (hypovolemic)、跑步動作改變、跑鞋選擇、營養增補等,都可能是造成長時間運動時的生理韌性 (physiological resilience) 差異。

很明顯,耐力運動表現不僅取決於運動員在起跑線上的生理狀態,還與運動員在比賽過程中的疲勞抵抗力或對有氧功能變化的適應能力有關。

Jones (2023) 收集的文獻,有研究文獻透過長時間運動前後的3分鐘最大努力臨界負荷測驗結果差異,來說明生理韌性能力的不同;有研究文獻是以長時間運動過程的心跳與跑速比值變化,來說明生理韌性能力的差異。長時間跑步運動的生理韌性 (physiological resilience) 優劣,如果僅以完成跑步距離的最後速度降低率來呈現,顯然會受到跑者努力程度的顯著影響。可惜,Jones (2023) 並沒有提出評量生理韌性的有效方法,限制了生理韌性這個指標在長跑運動能力評量與訓練的實際應用。

或許,透過不同距離的跑步最大努力表現,並分析跑步距離增加後的跑步成績下降狀況,可以間接評量跑者的生理韌性。

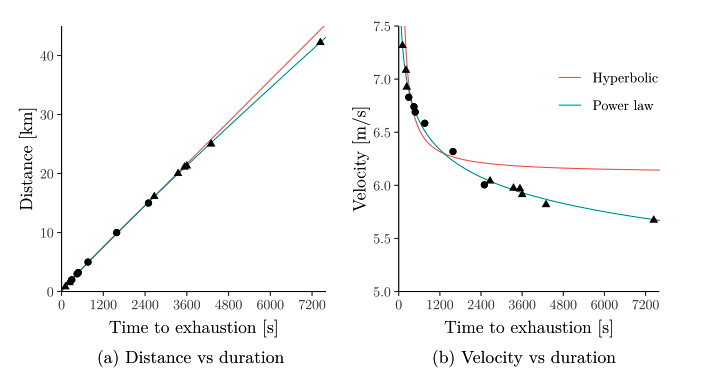

Drake等 (2023) 提出有別於臨界負荷 (critical power) 的雙曲線模型 (hyperbolic model),使用冪律模型 (power law model) 進行跑步成績與跑步速度的模擬分析。右圖是作者收集文獻中Haile Gebrselassie (兩屆奧運一萬公尺金牌、馬拉松前世界紀錄保持人) 的不同距離比賽成績,進行兩種模型的模擬分析,發現雙曲線模型僅適用於 1500-15,000 公尺範圍內的成績記錄 (實心圓圈),冪律模型適用於所有個人記錄 (含馬拉松,實心圓圈和實心三角形)。

數據模擬的結果顯示,冪律模型更適合進行長時間跑步運動的成績模擬與預測。

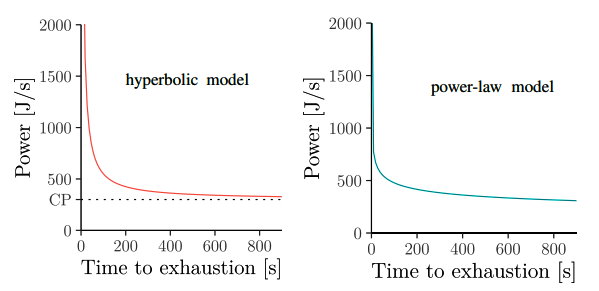

依據雙曲線模型 (hyperbolic model) 與冪律模型 (power law model) 的數學模型特性 (右圖),Jones (2023) 提出長距離比賽過程中的疲勞抵抗力或對有氧功能變化的適應能力,造成的生理韌性 (physiological resilience) 變化 (跑步距離越遠、跑步速度會越來越慢),似乎也是比較適合透過冪律模型進行模擬。有鑑於此,

冪律模型數學模型的建構,可能是評量長時間運動生理韌性現象的有效方法。

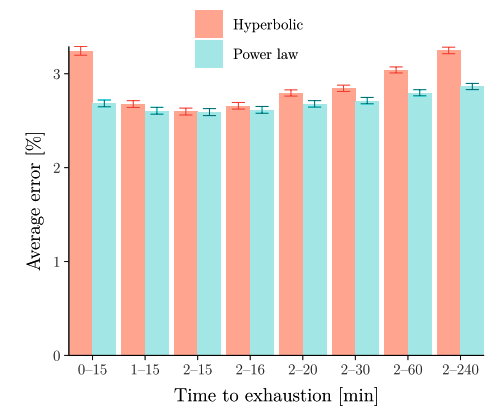

Drake等 (2023) 同時也收集資料庫10.info (共收集2571名,大部分休閒跑者) 跑者的不同距離比賽成績資料,依據雙曲線模型和冪律模型進行比賽成績數學模擬分析。右圖 (Drake等,2023) 顯示兩個模型不同成績資料的平均誤差,當運動持續時間包括短於2分鐘或長於15分鐘的跑步成績資料時,雙曲線模型的誤差會比冪律模型更嚴重。由此可見,針對不同能力跑者進行長時間跑步成績的數學模擬下,冪律模型的誤差程度更低,更接近長時間跑步的生理變化與成績下降趨勢。

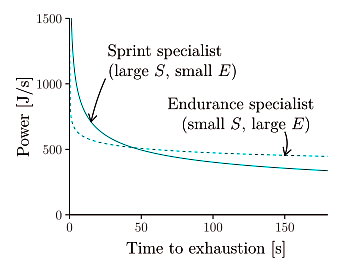

冪律模型的數學公式為 P = P

pow(T) = ST

E−1。S是速度參數,代表無氧衝刺能力。E是耐力參數,代表有氧耐力能力。右圖模擬的實線代表無氧衝刺能力較佳、有氧耐力能力較差,虛線則代表無氧衝刺能力較差、有氧耐力能力較佳。E的倒數 F (1/E),被 Riegel (1981) 稱為疲勞因子。依據 Riegel (1981) 的研究成果,Runner's World即以T = T

0 ( D / D

0 )

1.06公式,預測特定跑步距離D的成績T,是以上一場比賽的跑步距離D

0、比賽成績T

0,以及F = 1.06來進行跑步成績的推算。Vickers與Vertosick (2016) 針對休閒跑者的比賽資料,則發現疲勞因子 (F) 以1.08能更準確評量休閒跑者的不同距離跑步成績。疲勞因子F值,可以用來判定跑者跑步距離增加的跑步時間增加狀況,可能是判定長跑運動生理韌性的具體指標。

運動生理學網站提出sprint distance index (SDI) 的相關概念與線上評量方法 (王順正、林玉瓊,2020),透過Riegel (1981) 的疲勞因子 (F值) 計算,可以進行跑者跑步訓練狀況的評估。這樣的評量方式正是跑者長跑運動的生理韌性 (physiological resilience) 能力呈現。實際依據先前跑步成績資料,三位跑者的五千、一萬成績分別為19' 36"、41' 23",19' 36"、43' 50",18' 36"、41' 23",SDI的分析分別為1.078、1.161、1.154,預測的馬拉松成績分別為3:15'25"、3:53'16"、3:37'53"。很明顯的,後面兩位跑者的有氧耐力能力需要進一步訓練,預估生理韌性能力也比較差。透過這個SDI值的評量,進行更遠距離的跑步成績預測,將會更符合跑者的真正長跑運動能力表現。

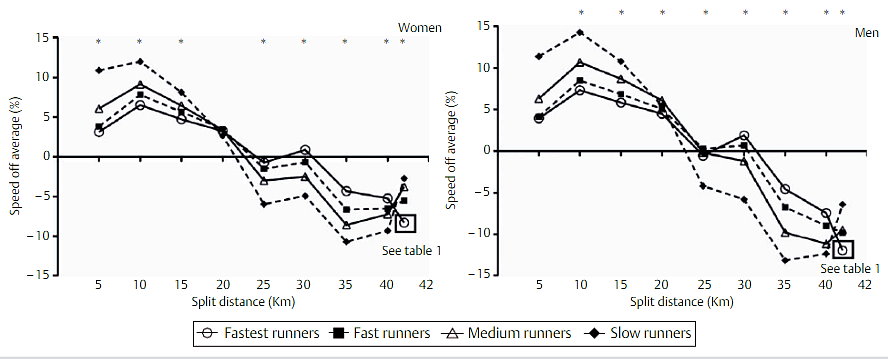

由馬拉松比賽的成績來看。Santos-Lozano等 (2014) 收集2006至2011紐約馬拉松比賽,總共190228名 (69316名女性、120912名男性) 完成比賽的休閒跑者比賽成績。最快的跑者 (Group 1) 是指馬拉松比賽成績 ≤ 219分鐘 (男性) 與 ≤ 245 分鐘 (女性),快的跑者 (Group 2) 是指馬拉松比賽成績 220–247分鐘 (男性) 與 246–273分鐘 (女性),中等跑者 (Group 3) 是指馬拉松比賽成績 248–280 分鐘 (男性) 與 274–307 分鐘 (女性),慢的跑者 (Group 4) > 281 分鐘 (男性) 與 > 308 分鐘 (女性)。研究結果如右圖所示,不管男性或女性的不同能力跑者,皆有採用前快後慢方式進行馬拉松比賽現象,但是較佳跑步者具備較低的速度變化 (男性7.8%、女性6.6%),成績較差的休閒跑步者的速度變化較大 (8.3%到14.4%)。大部分的跑者都希望可以維持等速來完成馬拉松比賽,但是跑步成績較差跑者的速度維持能力較差,這種現象應該就是與生理韌性特性具有顯著關聯。不過,跑者一開始配速低於無氧閾值時,似乎比較不會出現速度維持不了的問題。

王順正、林玉瓊 (2020) 建議馬拉松跑者,可以依據換氣閾值 (ventilatory threshold, VT, 下表中的VT1) 與呼吸代償點 (respiratory compensation point, RCP, 下表中的VT2),進行馬拉松比賽的配速範圍規劃 (需要在實驗室中進行測量)。實際上,透過運動生理學網站的跑步運動生理能力評量程式,也可以進行VT2與VT1評估 (參考下表的VT2與VT1的速度建議)。依據線上程式的預測,由不同能力跑者VT2、VT1的配速建議範圍 (儘管跑者的SDI值皆設定為1.07,有別於Runner's World設定為1.06),呈現能力越好配速範圍越小、能力越差配速範圍越大的建議,應該也是生理韌性特性的影響。如果跑者的訓練狀況不佳,SDI評量結果更大 (大於1.07) 時,VT2與VT1的速度差會更大,即生理韌性能力更差。例如一萬公尺44分的跑者,SDI值等於1.09時,VT2 (4'48" /km) 與VT1 (5'10" /km) 的速度差會更大 (22"/km, 7.2%)。

不同能力跑者的VT2與VT1的速度建議表

| 10K成績 | 馬拉松成績 | VT2 (RCP) | VT1 (VT) | 速度差 (%) |

| 30' | 2:20:00 | 5.18 m/s (3'13"/km) | 4.96 m/s (3'21"/km) | 8"/km (4.2%) |

| 31'30" | 2:27:00 | 4.93 m/s (3'22"/km) | 4.70 m/s (3'32"km) | 10"/km (4.7%) |

| 33' | 2:34:00 | 4.71 m/s (3'32"/km) | 4.46 m/s (3'44"/km) | 12"/km (5.3%) |

| 34'30" | 2:41:00 | 4.50 m/s (3'42"/km) | 4.25 m/s (3'55"/km) | 13"/km (5.6%) |

| 36' | 2:48:00 | 4.32 m/s (3'51"/km) | 4.05 m/s (4'6"/km) | 15"/km (6.3%) |

| 38' | 2:57:20 | 4.09 m/s (4'4"/km) | 3.84 m/s (4'20"/km) | 16"/km (6.1%) |

| 41' | 3:11:20 | 3.80 m/s (4'23"/km) | 3.56 m/s (4'40"/km) | 17"/km (6.3%) |

| 44' | 3:25:20 | 3.54 m/s (4'42"/km) | 3.32 m/s (5'1"/km) | 19"/km (6.2%) |

| 48' | 3:44:00 | 3.24 m/s (5'8"/km) | 3.04 m/s (5'28")/km | 20"/km (6.2%) |

長跑運動的生理韌性 (physiological resilience),是影響長跑運動表現的第四個重要生理指標。雖然長跑運動的生理韌性,代表跑步過程的疲勞抵抗力或對有氧功能變化的適應能力,但是要在一次長距離跑步中評量生理韌性,具有實際執行上的限制。透過不同距離跑步成績的疲勞因子推算,可能是評量長跑運動生理韌性的有效方法。運動生理學網站提出的sprint distance index (SDI) 的相關概念與線上評量方法,可以用來評量長跑運動的生理韌性,歡迎大家實際應用。

引用文獻

王順正、林玉瓊 (2020)。做個有智慧的跑者。旗標,台北市。

Drake, J. P., Finke, A., & Ferguson, R. A. (2023). Modelling human endurance: power laws vs critical power. European Journal of Applied Physiology.

https://doi.org/10.1007/s00421-023-05274-5

Jones, A. M. (2024). The fourth dimension: physiological resilience as an independent determinant of endurance exercise performance. The Journal of Physiology, 602(17), 4113-4128.

https://doi.org/10.1113/JP284205

Riegel, P. S. (1981). Athletic records and human endurance: a time-vs.-distance equation describing world-record performances may be used to compare the relative endurance capabilities of various groups of people. American Scientist, 69(3), 285-290.

Santos-Lozano, A., Collado, P. S., Foster, C., Lucia, A., & Garatachea, N. (2014). Influence of sex and level on marathon pacing Strategy. Insights from the New York City Race. International Journal of Sports Medicine, 35, 1-6.

Vickers, A. J., & Vertosick, E. A. (2016). An empirical study of race times in recreational endurance runners. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 8(1), 1-9.