運動生理週訊(第472期)

耐力訓練對心臟機能的影響(July 8, 2021)

王順正、林玉瓊

最大攝氧量、無氧閾值、跑步經濟性是評量心肺功能優劣的重要指標 (王順正、林玉瓊,2020)。但是,實際上,影響心肺功能的能力優劣條件,除了人體攝取氧氣能力的效益之外,心臟輸送血液的功能優劣,也是相當重要的運動生理能力。

有關運動訓練對於最大攝氧量變化的研究方面。Parmar等 (2021) 整合文獻資料,收集針對優秀耐力運動員的持續與間歇訓練 (4-8週) 對最大攝氧量效果的研究,發現七篇文獻中有六篇研究結果顯示訓練並不會顯著改變最大攝氧量,只有一篇採用間歇訓練 (interval-training) 的研究顯示可以改善最大攝氧量。這篇研究文獻的整合分析結果顯示,優秀耐力運動員的最大攝氧量增進並不太容易,似乎需要比較大的間歇訓練訓練衝量 (training session impulse, STRIMP) 才會進步。

Lee等 (2020) 則以8名馬拉松跑者 (年齡 33.6±1.6 歲、男性馬拉松成績 <3:00 男性、女性<3:30,女性五位) 為對象,在2017 Boston Marathon馬拉松比賽前10週、1-2週進行訓練前後的最大攝氧量等測驗;研究發現訓練 (訓練距離85.6 ±13.6 km/week、409.9±66.6 minutes/week) 前後,體脂從18.7±1.5%減少到16.7±1.6%,VO

2max 從51.6±2.4 ml/kg/min增加到63.9±1.1 ml/kg/min,所有受試者的平均馬拉松成績為2小時58分。儘管最大攝氧量有顯著增加,但是只有兩位馬拉松成績優於個人最佳時間。

上述兩篇論文的研究結果,呈現出完全相反的結果。有研究結果呈現優秀耐力運動員的最大攝氧量不容易進步,也有研究呈現訓練可以讓馬拉松成績3小時左右的跑者,達成20%以上的最大攝氧量增加量,但是跑步最佳表現並沒有顯著進步。由於最大攝氧量通常以單位時間、單位體重的相對值,來代表人體使用氧氣的最大能力,因此,耐力運動者如果體重 (或者體脂肪) 減少,往往會提高相對於體重的最大攝氧量數據。直接要用跑步表現與最大攝氧量來對應變化,往往無法由訓練前後的變化結果來證實。

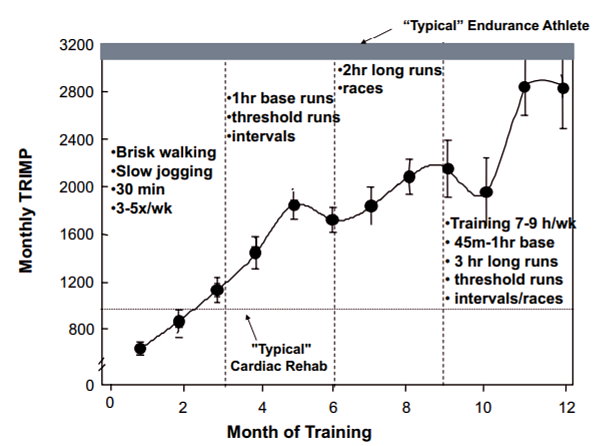

耐力訓練對於心臟循環系統的影響如何呢?Arbab-Zadeh等 (2014) 以12名坐式生活的受試者 (年齡29±6 歲、7名男性、5名女性) 為對象,經過 12 個月的漸進式強化訓練 (右圖),每個月的訓練衝量 (training impulse, TRIMP) 如右圖所示,以便受試者能夠在一年後參加馬拉松比賽。在訓練前與過程中,每3個月評估左右心室質量和體積、最大攝氧量、休息時和運動時的心輸出量等。研究結果發現,經過一年的訓練之後,有10位受試者完成了馬拉松比賽,另外兩位則完成標準距離鐵人三項、或160公里自行車比賽;在訓練的前三個月後,最大攝氧量即由訓練前的40.3±5.5 ml/kg/min,顯著增加到45.5±5.9 ml/kg/min,在六個月後即一直維持在平均47.4 ml/kg/min左右,最大心跳率下降、最大心臟每跳輸出量增加、最大心輸出量增加的趨勢也都是類似。但是,在心室質量、心室舒張末期容積、心室平均壁厚、心室每跳輸出量的變化上,則可以看到隨著訓練時間增加持續改善的變化,而且左心室舒張末期容積的增加,在訓練6個月之後才出現。

一年耐力訓練對心肺功能與心臟機能的影響 (Arbab-Zadeh等,2014)

| 變項 | 前測 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 12個月 |

| 體重 (kg) | 70±10 | 70±10 | 69±9 | 69±10 | 70±10 |

| 淨體重 (kg) | 55.9±9.6 | 57.0±10.3 | 57.9±9.2† | 57.7±9.4† | 58.7±9.0† |

| 血漿量 (L) | 2.87±0.40 | 2.97±0.57 | 3.01±0.47 | 3.08±0.49 | 3.10±0.61† |

| 心跳率 (bpm) | 67±6 | 66±6 | 68±8 | 66±9 | 60±5† |

| 收縮壓 (mmHg) | 113±6 | 113±8 | 107±4† | 109±8 | 116±7† |

| 舒張壓 (mmHg) | 67±6 | 63±7 | 61±3† | 66±9† | 68±6 |

| 心輸出量 (l/min) | 6.5±1.1 | 7.1±1.1† | 7.6±1.2† | 7.5±1.5† | 6.7±1.1 |

| 總周圍血管阻力 (dyne.s.cm5) | 1033±180 | 917±167† | 820±146† | 838±173† | 1026±168 |

| 最大攝氧量 (ml/kg/min)� | 40.3±5.5 | 45.5±5.9† | 47.4±6.4† | 47.6±7.0† | 47.4±7.2† |

| 最大心跳率 (bpm) | 197±12 | 187±8.0† | 188±9.2† | 185±9† | 186±9† |

| 最大心臟每跳輸出量 (ml) | 98.1±18.2 | 108.2±21.6† | 113.7±18.9† | 115.1±25.3† | 113.6±23.2† |

| 最大心輸出量 (ml/min) | 20.1±5.1 | 22.4±5.7† | 20.5±5.2 | 20.7±5.2 | 21.9±5.4† |

| 左心室質量 (g) | 168±38 | 188±36† | 198±42† | 199±45† | 203±46† |

| 左心室舒張末期容積 (ml) | 117±20 | 119±22 | 125±23† | 136±22† | 138±27† |

| 左心室平均壁厚 (cm) | 1.00±0.10 | 1.15±0.10† | 1.20±0.11† | 1.15±0.13† | 1.16±0.10† |

| 左心室每跳輸出量 (ml) | 79±12 | 85±14† | 89±16† | 97±14† | 98±19† |

| 右心室質量 (g) | 63±9 | 71±11† | 72±14† | 75±16† | 82±15† |

| 右心室舒張末期容積 (ml) | 136±25 | 156±30† | 161±33† | 172±27† | 173±34† |

| 右心室每跳輸出量 (ml) | 78±12 | 87±14† | 90±17† | 97±14† | 97±16† |

對於一般坐式生活的社會大眾來說,有計畫的進行長期 (6個月以上) 心肺功能訓練,對於心臟機能的促進效果相當顯著。而且,心臟機能的進展似乎無法僅透過最大攝氧量的變化來呈現。

影響人體使用氧氣的能力,包括肺臟氧氣與二氧化碳的交換 (通常稱為外呼吸) 效率、心臟輸送血液機能的效率、以及肌肉組織使用氧氣與排除二氧化碳 (通常稱為內呼吸) 的效率。運動生理學的教科書中,經常以攝氧量等於心跳率×每跳輸出量×動靜脈含氧差,來代表人體攝取氧氣的生理條件。

耐力訓練對於這些生理機制的影響,經常是呼吸機能效率的提昇最快,然後訓練會造成心臟輸送血液效率的提昇,在長期的訓練條件下,則會出現主要作用肌微血管密度增加、粒腺體數量增加的適應,進而提昇人體使用氧氣的效率。由此可見,耐力訓練對於心臟機能影響的重要性。

引用文獻

王順正、林玉瓊 (2020)。做個有智慧的跑者。旗標,台北市。

Arbab-Zadeh, A., Perhonen, M., Howden, E., Peshock, R. M., Zhang, R., Adams-Huet, B., Haykowsky, M. J., & Levine, B. D. (2014). Cardiac remodeling in response to 1 year of intensive endurance training. Circulation, 130(24), 2152-2161.

Lee, E. J., Snyder, E. M., & Lundstrom, C. J. (2020). Effects of marathon training on maximal aerobic capacity and running economy in experienced marathon runners. Journal of Human Sport and Exercise, 15(1), 79-93.

Parmar, A., Jones, T. W., & Hayes, P. R. (2021). The doseresponse relationship between interval-training and VO2max in well-trained endurance runners: a systematic review. Journal of Sports Sciences, 39(12), 1410-1427.