運動生理週訊(第229期)

心跳率動力學(heart rate kinetics)(September 24, 2006)

王順正

心跳率動力學(heart rate kinetics)是以攝氧量動力學(oxygen uptake kinetics)(運動生理週訊第169期「

攝氧量動力學(oxygen uptake kinetics)(July 07, 2004)」)的概念,進行最大有氧運動能力判定的運動生理變項。攝氧量動力學通常以指數的方程式來代表;主要的攝氧量動力學方程式: VO

2(t)= VO

2b+A×(1 - e

-t/τ),其中VO

2(t)隨時間變化的攝氧量,VO

2b是安靜時的攝氧量,A為穩定時攝氧量與運動開始時攝氧量的差,τ為時間常數。研究者通常以A與τ的高低,來決定了被測量者的心肺適能優劣,τ越高代表攝氧量的上升效率越高、心肺適能越好;A越低代表攝氧量的上升越少、心肺適能越好。

1991年Krzeminski, Nazar, Cybulski, and Niewiadomski即探討七名健康坐式生活的男性,接受十週、每週三次、每次以50%VO

2max至70%VO

2max強度、持續30分鐘的耐力訓練後,受試者的VO

2max顯著的由39.2±4.7 ml/kg/min上升到46.0±5.6 ml/kg/min,150W負荷下的心跳率則顯著的由169±9 bpm下降到146±10 bpm,τ(時間常數)顯著的增加,A(acceleration index,攝氧量上升量)顯著的降低;研究結果還發現,運動心跳率減緩(slow down)的現象,主要發生在開始訓練的前四週。

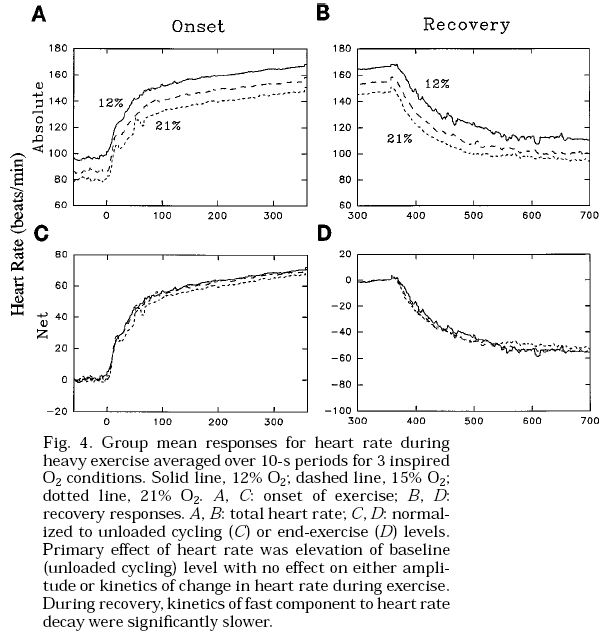

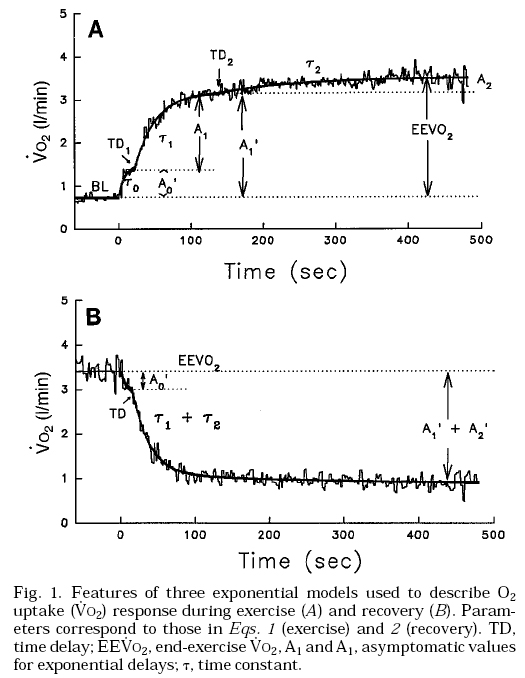

由於運動時的攝氧量變化不一定會達到穩定狀態(當強度高於無氧閾值後,就不易達到穩定狀態),Engelen, Porszasz, Riley, Wasserman, Maehara, and Barstow (1996)以三個階段的攝氧量與心跳率變化指數模型(exponential model),進行運動(強度為LAT(乳酸閾值強度)+0.5*(VO

2peak-LAT))與恢復期的攝氧量與心跳率動力學分析(下圖,運動時的攝氧量動力學數學模式為下圖中之公式(1),恢復期的攝氧量動力學數學模式則為下圖中之公式(2);運動時的心跳率動力學的數學模式則以下圖中的公式(3)代表,恢復期的心跳率動力學則因為運動剛結束時的心跳率並沒有急速下降的階段,因此以下圖中的公式(4)代表)。VO

2b與EEVO

2分別代表開始運動前的平均攝氧量(baseline)與運動剛結束時的平均攝氧量,A

0、A

1、A

2分別代表攝氧量三個階段上升的幅度,τ

0、τ

1、τ

2為時間常數,TD

1、TD

2代表時間延遲(time delay)。右圖A、C為12%、15%、以及21%氧壓下運動時心跳率的變化情形,B、D則為恢復期心跳率的變化情形。研究發現在不同氧壓(12%、15%、21%)下,運動時心跳率動力學並沒有不同,但是在恢復期時,低氧壓會減緩心跳率的恢復。

攝氧量動力學(oxygen uptake kinetics)與心跳率動力學的數學模式圖

Engelen, Porszasz, Riley, Wasserman, Maehara, and Barstow (1996)

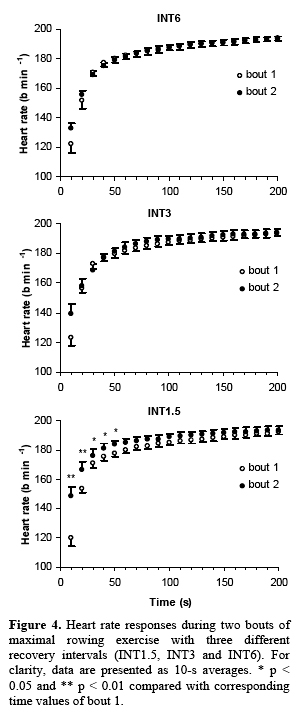

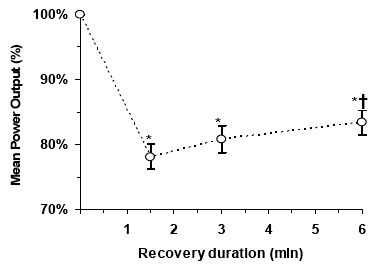

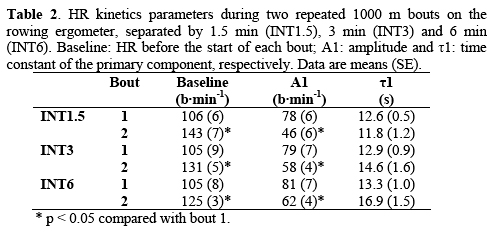

2006年Mavrommataki, Bogdanis, Kaloupsis, and Maridaki探討9名男性年輕划船選手,進行三次(隨機)1000公尺*2回合(兩回合間隔分別休息1.5分鐘、休息3分鐘、休息6分鐘)最大努力划船測功器(rowing ergometer)運動時,測功器功率與心跳率動力學的變化情形。三次不同間隔時間(1.5分鐘、3分鐘、6分鐘)的第二回合平均功率,皆顯著低於第一回合時;休息六分鐘的第二回合平均功率,顯著高於休息1.5分鐘的第二回合平均功率(下圖)。有關心跳率動力學方面,則不會受到第一回合運動與休息時間長短的影響(下表),但是,當休息時間為1.5分鐘時,第二回合的前50秒會有顯著較高的心跳率反應(右圖)。

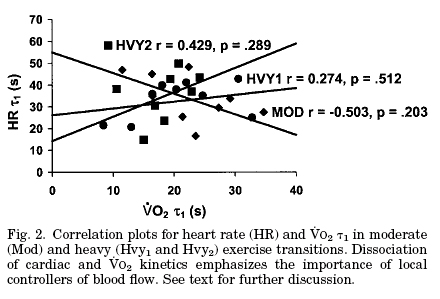

Bearden and Moffatt(2001)的研究則發現,在不同強度的腳踏車測功器(ergometer)運動時,代表攝氧量上升速率的τ與代表心跳率上升速率的τ,並沒有顯著相關(下圖)。

有關心跳率動力學的相關研究,大部分皆配合攝氧量動力學的資料進行評估與分析。由於攝氧量的分析需要昂貴的設備,心跳率的偵測則有越來越簡便的趨勢。如何透過心跳率動力學的數學模式進行心跳率的運動生理分析,也是一個值得探究的運動生理課題。

參考資料

Bearden, S. E., & Moffatt, R. J. (2001). VO

2 and heart rate hinetics in cycling: transitions from an elevated baseline. Journal of Applied Physiology,90,2081-2087.

Engelen, M., Porszasz, J., Riley, M., Wasserman, K., Maehara, K., & Barstow, T. J. (1996). Effects of hypoxic hypoxia on O

2 uptake and heart rate kinetics during heavy exercise. Journal of Applied Physiology,81(6),2500-2508.

Krzeminski, K., Nazar, K., Cybulski, G., & Niewiadomski, W. (1991). Endurance training slows down the kinetics of heart rate increase in the transition from moderate to heavier submaximal exercise intensities. European Journal of Applied Physiology, 62(4), 297-300.

Mavrommataki, E., Bogdanis, G. C., Kaloupsis, S., & Maridaki, M. (2006). Recovery of power output and heart rate kinetics during repeated bouts of rowing exercise with different rest intervals. Journal of Sports Science and Medicine,5,115-122.