�B�ʥͲz�g�T(��307��)

���Z���B�ʿ�⪺�V�m�~��(October.8.2014)

�������B�L��ã�B�d�ӻ�

�@�@2014���t�Ȭw�B�ʷ|�����ԪQ���ɥX�{��m���̫�Ĩ�A�k�l���ԪQ���ɳ̫��Mahboob Ali Hasan (2:12:38) �H1�����t����Matsumura Kohei (2:12:39)�A�ĤT�W��Kawauchi Yuki (2:12:42) ��a�x�]�Ȧ�4���t�Z�C�k�l�����ԪQ���ɤ]�O�ȥH13�����t�A��Kirwa Eunice Jepkirui (2:25:37) ����Kizaki Ryoko (2:25:50)�C�̾�

�ȹB�|��������A�T���u�q�Ȭw�k�l���ԪQ��⪺�~�֡A���O��34�� (1981�~�X��)�B29�� (1986�~�X��)�B�H��28�� (1987�~�X��)�A�k�l���ԪQ���ɫe���W�������~�֬�31���C���k�l���ԪQ (

�ȹB�|�������) ���~�֫h���O��31�� (1984�~�X��)�B�H��30�� (1985�~�X��)�A�k�l���ԪQ���ɫe���W�������~�֬�29���C

2014���t�Ȭw�B�ʷ|�k�l���ԪQ�a�xMahboob Ali Hasan(�ϥk)

2014���t�Ȭw�B�ʷ|�k�l���ԪQ�a�xKirwa Eunice Jepkirui (�ϥ�)

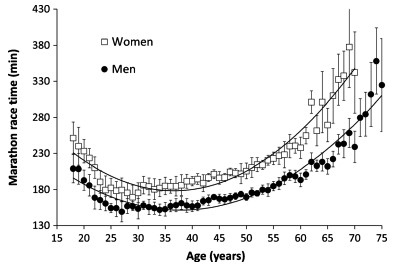

�@�@Lara, Salinero�PDel Coso (2014) ����2010�~�P2011�~�ì����ԪQ���ɦ��Z�A�o�{�H�C�Ӧ~�֨k�k�e10�W���Z����������ǮɡA�k�ʶ]�̨̳Φ��Z�X�{�b27���A25��40���������k�ʶ]�̦��Z�èS���ܤj���ܤơA�k�ʶ]�̨̳Φ��Z�h�X�{�b29�� (�k��)�CLepers�PCattagni (2012) �h����1980�~��2009�~�ì����ԪQ���ɡA�C�Q�~���]�̰��ɤH�ƻP���Z (�U�~�ּh���Z�̨�10�W���������ɦ��Z) ��ơA�ɺަ��Z�̨Ϊ��~�֤@���X�{�b20��39�����~�ּh�A��s�]�o�{20��39�������ɪ̦��v����֪��ͶաA40���H�W�����ɪ̫h��۪��W�[�C

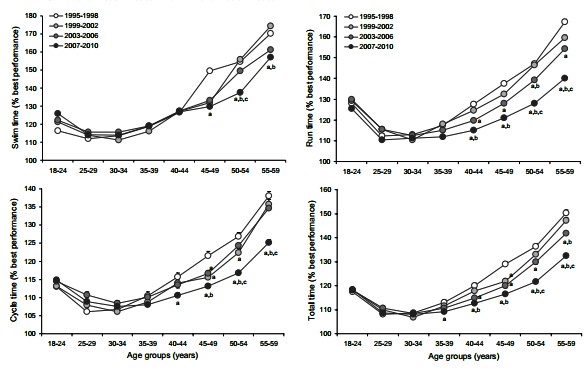

�@�@Stiefel, Knechtle�PLepers (2014) �h����1995�~��2010�~Ironman Switzerland���ɤH�ơB���ɤH�ơB���ɦ��Z����z�A�̷ӨC4�~���@�ӯŶZ�i�椣�P�~�� (18����64��) �e10�W���Z��z�A��s�o�{���ɤH�ƥH35����44���̦h�A���ɤH�ƫh�H30����39���H�Ƴ̦h�A���ެO��a�B�ۦ樮�B�]�B�B�H���`���Z���O25����34�������Z�̦n (�U��)�C��s�]�i�H�o�{�A1995�~��1998�~��18����24���e10�W����a���Z�u��̪��ɪ̡A25����34�����ɪ̶]�B���Z����۶i�B�A�i��O�K�H�T�����Z�i�B���̥D�n��]�C

1995�~��2010�~Ironman Switzerland���ɪ̦U�~�֦��Z�ܤƹ� (Stiefel, Knechtle, & Lepers, 2014)

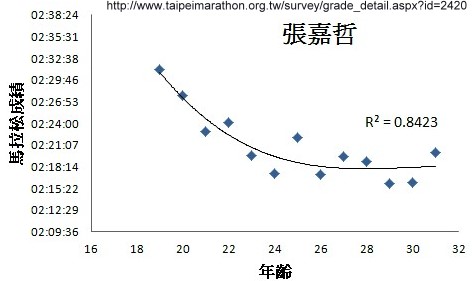

�@�@�ڭ̨Ӭݬݰꤺ��⪺���ԪQ�P���d���ئ��Z�i�i�C�i�ŭ� (�۴����B���ɿ��) �b23���ɰ��ԪQ�����Z�w�g��}2�p��20�� (2005�~�A��ƨӷ�

�]�̼s��--���ԪQ���d��)�A�b���V�m�U�A�b2011�~����G�}��ڰ��ԪQ (29��) �гy�ӤH�̨Ϊ����ԪQ���ɦ��Z2�p��15��56�� (�U����)�A�ثe���O�x�W���u�q�����ԪQ��⤧�@�C�t�~�@�즬�����ƪ��G�l�� (��ƥѾG�l������)�A�b24�� (2006�~�ĤQ���Ȭw���ԪQ�A����) �ɳгy�ӤH�̨ΰ��ԪQ���Z2�p��21��10���A����Y�S����Ϊ����ԪQ���ɦ��Z�X�{�A�۸���b30�����k�гy�ӤH�̨ΰ��ԪQ���ɦ��Z���ͶաA�G�l�����G���L�����V�m���{�H�C

�i�ŭ� (����)�B�G�l�� (�k��) ���P�~�ְ��ԪQ�~�צ��Z�ܤƹ�

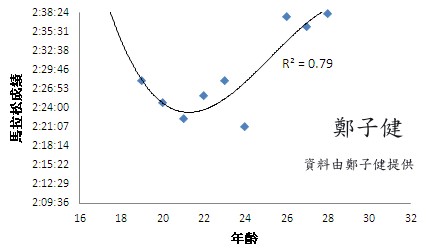

�@�@���F���ԪQ���Z���~�A�ꤺ��⪺���d���ئ��Z�i�i�A�]�������ԪQ���Z�i�i���ͶաC�d���ʬO2004�~������B��2008�~�_�ʶ��B���k�l���ԪQ���A18���ɤ��d���ئ��Z�ٶW�L16�����A20���ɤ��d���ئ��Z�~��}��14��44���A�@����32�����k�~�гy�ӤH���d���س̨Φ��Z (��ƥѧd���ʴ���)�C�G�l���P��� (��ƥѤ������) �����d���ئ��Z���G������}�ӤH�̨Φ��Z���Ŷ� (�U��)�C

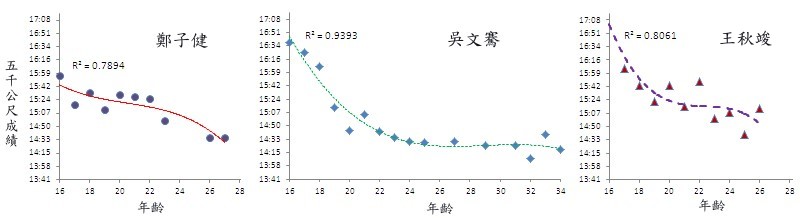

�G�l�� (����)�B�d���� (����)�B��� (�k��) ���P�~��5000���ئ��Z�ܤƹ�

�@�@���Z���B�ʿ�⪺�B�ʦ��Z�����A�����ݭn�b30�����k (�ƦܶW�L30��) �~�|�X�{�ӤH���̨��q�p�A�Ȭw�B�ʷ|���ԪQ���ɦ��Z�B�ì����ԪQ���ɦ��Z�B�H��Ironman Switzerland�K�H�T�����ɦ��Z���������ͦV�A�ꤺ�̨Ϊ����Z���B�ʿ��d���ʡB�i�ŭ��A�]���O�o�˪����Z�t���ͦV�C�]���A�x�W�p�G�Q�n��}�L�H�ѥ[ (�ثe�ꤺ���F������|�p�]�w�����ɼз�) �Ȭw�B�ʷ|���Z���v�ɪ��~�ҡA���Z���B�ʿ�⪺���i���ӭn��������30�����W���A�_�h�u�q�����]���j�ǩκӤh�Z���~ (�i���٤���25��) ��A���{�N�~�P�~��V�m�������A���H�F���l�D�ӤH�q�p���{���ؼСC�p�G�����~�@�N���ѾG�l���B����u�@���|�A�C�Ѥ@�b�ɶ��u�@�B�@�b�ɶ��V�m�A�۫H�L�̤]�i�H�b30������гy�ӤH�����ԪQ�q�p���{�C

�@�@�H25���~�|�F����Z�����ɦ����v�ɦ��Z���{�H�ӬݡA20�����e�����Z�����ɤ��y�L���ιL�h�A�V�m�j�P�q�����y�L���A�H�K�]�]�U���A���Q�Ӫ��F�Q�~���V�m�P���Z�i�i�C�p�G�i�H�o�i20�����e��⪺���ԪQ���O�ɡA�C�ӾǮ�4�H�B�C�H�]5���� (�����饻���������ԪQ���O��)�A���ѻP���Z���B���v�ɪ����i�H�W�[ (�C�ӾǮ�4�H�A�C�ӿ����Y��10�ӾǮհѥ[�A����N�|������1000�W���]���F)�A�W�[���ɪ�����P�ֽ�A�F���W�[���Z���B�ʿ�⪺�ĪG�C

�ޥΤ��m

�]�̼s��--���ԪQ���d��

�ȹB�|�������

����B�d���ʡB�G�l�����Ѹ��

Lara, B., Salinero, J. J., & Del Coso, J. (2014). The relationship between age and running time in elite marathoners is U-shaped. Age, 36, 1003-1008.

Lepers, R., & Cattagni, T. (2012). Do older athletes reach limits in their performance during marathon running? Age, 34(3), 773�V781.

Stiefel, M., Knechtle, B., & Lepers, R. (2014). Master triathletes have not reached limits in their Ironman triathlon performance. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 24(1), 89-97.